2011年厚生労働省が発表した人口動態調査における死亡率で肺炎が脳血管疾患を抜いて第3位となりました。20年以上前の死亡率と比べてみると肺炎は脳血管疾患の半分以下でしたが、今や脳血管疾患を抜き、超高齢化社会に突入しようとしている日本においては死亡率がさらに上昇することは目に見えています。

肺炎の75%以上が筋力の低下した高齢者であり、その内の70%が誤嚥(細菌が唾液や胃液とともに胃ではなく気管に入ってしまう)により肺炎を発症する、誤嚥性肺炎と言われています。誤嚥の症状としては、むせる、痰が絡む、声がかすれる、食べこぼす、口の中にため込む、飲み込むのに時間がかかる、夜咳が止まらない、食事が遅くなった、体重が落ちてきた、口呼吸をする、などがあげられます。

誤嚥性肺炎を発症した場合、通常の肺炎と同じ治療が行われ、一時的には良くなりますが再発を繰り返してしまいます。その対策として、直接身体に栄養を送り込む「経管栄養」、「胃瘻」などの処置が採られますが、実際身体に取り込まれる栄養は口から直接摂取した場合と比べ、格段に落ちてしまいます。このことは食事を楽しめない、QOL(生活の質)が著しく低下する、ということだけではなく、人間の一つの機能を奪うことにより、栄養状態の低下、免疫力の低下が起こり、老化を早めてしまいます。それでも誤嚥性肺炎は予防できません。それは、誤嚥という根本治療が行われていないからです。

-

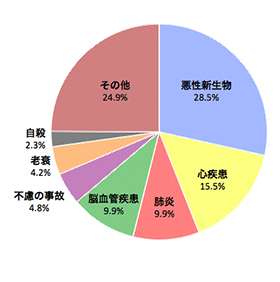

- 主な死因別死亡数の割合

肺炎は日本人の死亡原因の第三位です。

『平成23年人口動態統計月報年計(概数)の概況』厚生労働省

-

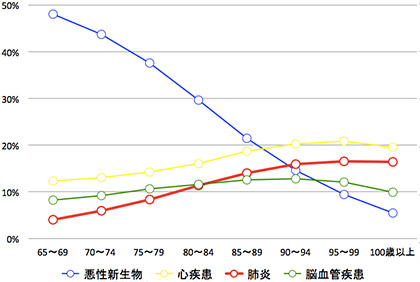

- 年齢別死因の構成割合

年齢別の死因の比率を見ると、肺炎は高齢になるほど、その比率が高くなっています。肺炎は、高齢者ほど予防に力を入れるべき病気です。

『平成21年人口動態統計年報』厚生労働省

当協会では、会長を務める愛媛大学大学院の谷川武教授監修のもと、誤嚥予防の為に開発された【誤嚥防止メソッド】を用い、「誤嚥」そのものを防止することで「誤嚥性肺炎を予防」することに取り組んでいます。

高齢者には、「今は正常だが今から誤嚥を予防したい方」から、「既に自分で食べることができなくなっている方」まで、幅広い方々が存在します。

【誤嚥防止メソッド】では、「問診」から始め、「行動観察」、「全身状態の観察」、「食事の状態観察」、「姿勢観察」、「口腔周囲の状態の検査」、等を行い、その結果を専用シートに記入し、検査結果の程度に応じ5段階に分類します。その分類結果を、利用者様、ご家族様、担当医師、施設担当者様にご報告・ご相談させていただき、3か月をリハビリ期間とした、その方の為の「リハビリメニュー」を作成します。そのメニュ-に従いリハビリを行いながら、毎月検査で状態を確認させていただき、その都度の状態に合わせた「リハビリメニュー」に作り替えていきます。3か月を目安としてリハビリを継続し、3か月経過した時点で検査結果を踏まえ、その後の方針をご相談させていただくこととなります。

誤嚥防止メソッドは3か月をワンクールとしています。

この期間でリハビリを卒業される方、その後も継続される方様々ですが、自らの口で楽しく食事が出来ることを目指します。

自らの口で食べる幸せを感じることは人間の根源的な欲求に近づくことであり、徐々に活力や若々しさを取り戻すことにつながります。

それに伴い皆一様に笑顔になり、明るさが増し、家族との会話が増えることによりQOL(生活の質)は格段に向上していきます。延いては、食べる楽しさ・喜びが、生きることの愉しさ・喜びへとつながっていけばと願っております。