医療がいかに発達した現代であっても、年をとれば何らかの病にかかることは避けられません。むしろ生活が便利になった分、慢性的な運動不足に陥り、また食生活が欧米化したために悪性新生物(がん)や心疾患、脳卒中といった生活習慣に起因する病が多く見られるようになりました。一方、病に見舞われたとしても、治療薬の進化や早期発見が可能になったために、長期にわたり治療と向き合うことができるようになり、患者様のQOL(生活の質)を下げることのない質の高い医療が求められるようになりました。

高齢者の方々にとってリハビリテーションは医療の重要な一分野であり、特に在宅介護や在宅療養が可能な方には、「日常生活動作(ADL)をできるだけ可能にする」、「再発を予防する」、「免疫力を向上させる」などの目的からも非常に重要なものと言えます。

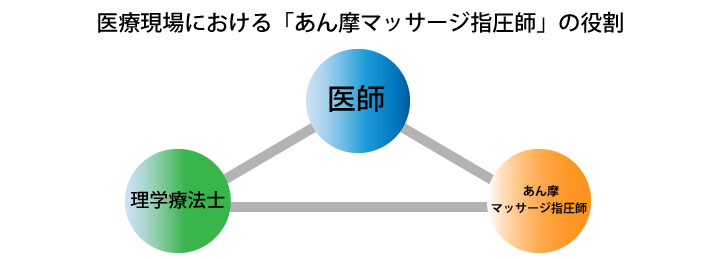

![]() 医師の役割:患者の人生を良くすること

:QOL (Quality of Life)=生活の質

医師の役割:患者の人生を良くすること

:QOL (Quality of Life)=生活の質

![]() 理学療法士の役割:患者の日常生活を良くすること:ADL (Activities of Daily Living) = 日常生活動作

理学療法士の役割:患者の日常生活を良くすること:ADL (Activities of Daily Living) = 日常生活動作

![]() マッサージ師の役割:患者の患部を良くすること。特に求められることは、リハビリの傷害となる疼痛を

マッサージ師の役割:患者の患部を良くすること。特に求められることは、リハビリの傷害となる疼痛を

緩和すること:PCR (Pain Control to Rehabilitation )=疼痛緩和

日本在宅マッサ-ジリハビリテ-ション協会(以下、協会)では大学や研究機関との提携により、さまざまな疾患や症状に効果的なマッサージ・リハビリテ-ションを研究し、理学療法的なエビデンスに基づいた質の高いマッサ-ジ・リハビリテーションを在宅という環境で提供しています。

初期評価に基づきリハビリメニュ-を作成、施術を行い、改善状況を定期的に評価してゆきます。評価結果は、ご本人、ご家族様、施設担当者様、担当医、等に報告し、次の目標に向けた治療方針を立ててゆきます。

初期評価は、「全身状態の観察」「バイタルサインの確認」「日常生活動作(ADL)の確認」「疼痛の部位・程度と原因」「拘縮の有無と程度」「関節可動域・筋力・麻痺状態」などを細かく評価し、リハビリメニュ-を作成します。

リハビリメニュ-に基づき行われる施術の内容は、マッサージによる筋緊張や痛みの緩和、それに伴う関節可動域の拡大はもちろん、筋骨格系や神経系へのアプローチによる拘縮の改善、麻痺側の運動の再教育、筋力強化や日常生活動作(ADL)の訓練、等となっています。

施術開始後に行う評価は第三者(施術者とは別の者)が定期的に行い、施術状況と併せてご本人・ご家族様・施設担当者様・担当医への報告を徹底しています。評価の都度、マッサージ・リハビリテーションを行う目的とゴール設定を行い、確実にご利用者様の状態が改善していく施術を目標にしています。

また、施術者は定期的に知識・技術面の研修や、問診能力も含めたコミュニケーション面の研修も行っており、日々実務能力を磨きながらご利用者様に接しています。

在宅での介護や療養は誰もが望んでいます。しかし、在宅になってからは十分なリハビリテーションが受けられず、生活上困難なことが増えたり、転倒を恐れた結果寝たきりになってしまう、といったケースが良くあります。これらは十分なリハビリテーションと正しい生活指導さえ受けていれば避けられる場合がほとんどです。

協会では、在宅であっても理学療法的に検証されたご満足のいくマッサージやリハビリテーションをご提供し、それをご利用者様やご家族様が望む形で継続できる、このことを一つの大きな目標として活動しています。